有這樣一家銀行,萌發于新中國建立初期的深圳,與時代共生。

有這樣一家銀行,擁有3萬多名自然人和210多家社區企業股東,腳踏實地扎根深圳,與特區共進。

有這樣一家銀行,沐浴著新時代的光輝,堅守初心奮勇向前。

她的歷史很長,可以追溯至上世紀50年代初期剛剛建國的時候,足足66年。她的歷史也很短,2005年改制成商業銀行至今,也不過13年的光景。

在中國改革開放40年的歲月中,在深圳這座被歷史選中的城市里,發于微末,終成參天。她的發展,融入了深圳經濟社會的成長;她的成就,印證了改革開放的輝煌。她用孜孜不倦的努力、以淳樸的赤子心,做歷史的見證者,時代的引領者,發展的先行軍。

她就是深圳農村商業銀行。

歷史的長度:在時代浪潮里堅守奮斗、歷久彌新。

萬物生長

時間倒回到新中國剛剛成立不久的上世紀50年代,在當時的社會條件下,國家設立了生產合作社、供銷合作社和信用合作社。1952年,深圳的第一家信用社,在當時的寶安縣西鄉固戍試點成立,這是深圳農村商業銀行最初的模樣。

1984年4月16日,信用社迎來第一次體制變革——執行1983國務院第105號文件,成立寶安縣農村信用合作社聯合社。1987年12月,位于原特區內的6家農信社網點聯合成立了當年的深圳發展銀行。上世紀八九十年代,可以說是信用社變動最多的十年,也時值中國改革開放初期,百廢待興中孕育希望,與時代脈搏同步,歷經大大小小的七次變革,錘煉了信用社樸實頑強的精神特質,在不斷的探索和改革中,也慢慢積淀出實力與擔當。

投身到時代賦予的機遇中,去開拓未來,去創造歷史。

1992年11月16日,在時任農行領導的支持下,具有豐富業務經驗的深圳農商行原監事長被委派組織籌備深圳市農村信用合作社聯合社。他回憶,籌備期間每天吃住都在辦公室,同事們開始了又一次“創業”。

1993年2月8日,人民銀行特區分行正式批復同意成立深圳市農村信用合作社聯合社,簡稱市聯社。“我就坐在人民銀行的辦公室門口,等這個文件出來,就像等待自己要出生的孩子一樣激動。”史料表明,這也是全國農信系統里較早設立的市聯社,深圳勇當先。

1993年底,市聯社成立四個二級聯社,寶安聯社、龍崗聯社、布吉聯社和龍華聯社,下轄18個信用社。在管理與組織上,歸屬農業銀行,在業務及財務上,實行自主運作。

直到1996年5月,國務院一紙文件下達,正式批復全國信用社全部從農行脫鉤,史稱“行社脫鉤”。市聯社就此成為了獨立法人,正式全面獨立自主運營。“就好像孩子終于18歲,不再受命于父母”,原監事長做了一個有趣的比喻。

至此,歷經44年滄海桑田的信用社,正式以“自我”之身登上歷史舞臺。

這一年,深圳農商行現任董事長負責市聯社的人事部工作,參與了深圳市政府組織的,在深圳體育館舉辦的大型應屆畢業生招聘會。彼時的深圳進入高速發展期,擁有知識和學歷的年輕人大量涌入,各單位求賢若渴,他回憶當時的招聘場景,“整個深圳體育館人聲鼎沸,大概4-5萬人前來應聘,現場離得很近也只能大聲說話才聽得見,有的單位的展臺都被擠歪了。”為了吸引人才,當時還打出了“今天的農信社,明天的商業銀行”這樣的招牌。

這份“廣告的智慧”,卻成為了一種別樣的預言。

光輝歲月

迎著1997年1月1日太陽的升起,市聯社以全新面貌開始全新“人生”。彼時,也正是深圳發展之擎高速運作之際,新的明天,新的機遇在向新的市聯社招手。

市聯社迎來了可以自己“當家作主”的激情歲月。老監事長回憶,當時的銀行業有一種有趣的比喻,“商業銀行是穿皮鞋的、穿膠鞋的,我們信用社是穿草鞋的,是走村串戶的‘挎包銀行’。”

1996年末“分家”時,弱勢的市聯社可謂滿目瘡痍,“不良率超過25%。”不怕困難,不懼挑戰。“我們穿草鞋的要做的比穿皮鞋膠鞋的還要好。”秉承這樣質樸的理念,市聯社人風風火火干起來。

隨著時代的日新月異,市場意識和商業意識春風拂面般吹來。市聯社進入了快速發展階段,其實從92年底市聯社籌建以來,這種改革發展意識就在逐步轉化成行動。獨立后的市聯社首先做了兩件大事,買大樓和搞電腦,大樓是形象,電腦是工具,這兩件卓有遠見的大事為日后的蓬勃發展奠定了堅實的基礎。

從96年開始,市聯社用了7年的時間將歷史遺留問題全部解決,包袱全部甩掉,并在發展的進程中得到眾多寶貴經驗,也在深圳改革開放的時代里,意識到成立商業銀行的重要性,有意識地朝著現代商業銀行的軌跡邁進。

實踐是檢驗真理的唯一標準。7年后的2003年,國務院下發文件,明確了農信社的重大改革,凡是農村信用社資產質量達到成立農商行、合作銀行監管標準的,可改為農商行、合作銀行。深圳市農村信用社是全國唯一一家符合改制農商行監管標準的“自費改制、溢價發行”的信用社。值得一提的是,這樣的成果背后,是市聯社憑借敢想敢為的特區精神奮發圖強和自力更生,不僅是第一家成功“自費改制”的信用社,為特區精神添彩,更在當時深圳市政府的主導和支持下,深圳農商行改制成為一家由自然人、社區企業和民營企業股東組成的具有本土特色的純民營銀行,并從廣東省聯社脫離出來,走“自我發展”“自主經營”“自擔風險”和“自負盈虧”的獨立發展模式。緊隨國家層面的信用社改制步調,繼北京上海后,2005年深圳農村商業銀行正式掛牌成立。

“今天的農信社,明天的商業銀行”,夢想成真。

發展的厚度:擁抱腳下的土地,抓住改革的機遇。

激情燃燒

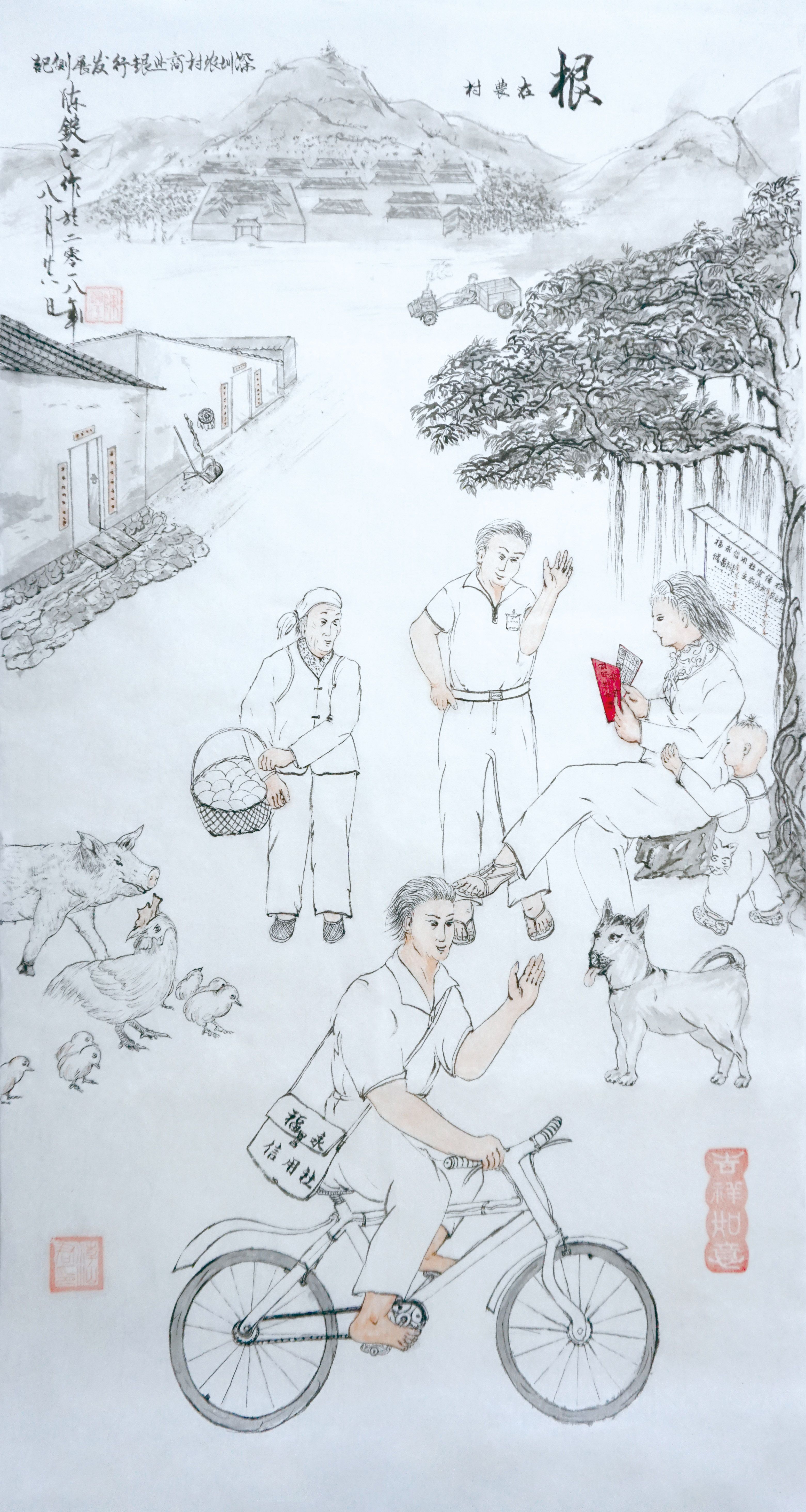

翻開歷史,以前的銀行只有信用社的網點設在村里,很多網點只有一個信用社干部,信用社干部經常帶上一把算盤和一個跨包上門服務,這種現象深圳一直延續到80年代末,在深圳城市化過程中,原農村集體經濟組織演變為社區股份合作公司,到現在深圳農商行仍有較多網點設在社區里。原監事長表示,這也是深圳農商行定位“社區零售銀行”、在社區里面有著根深蒂固影響力的一個歷史淵源。改制后,深圳農商行不忘初心,夯實以“社區零售”銀行為宗旨的定位。

40年的改革開放政策帶給深圳農商行黃金發展機遇,深圳農商行也不辱使命,創造了全國農信系統多項第一——第一個電腦聯網結算、第一個開展國際業務、第一個溢價發行股份,也是唯一一個自費改制農村商業銀行的信用社。

全面上線計算機系統為深圳農商行緊跟時代的高速發展提供了堅實的支撐,董事長回憶,“第一代綜合業務處理系統1998年1月1日上線,我們聯合聯想一起開發設計,當時在全國農信系統里屬于領先,這也是深圳特區敢為天下先的一個側面體現,成功上線后迅速成為范例,并在同業中推廣,先后賣給北京、重慶、東莞等地的農信社,把來自特區的先進金融科技成功輸出。”

時值1997年-1998年,深圳金融需求強勁有力,當時平均每個柜員每天可以做180筆業務,最高峰達到300筆,從早上8:30上班到下午5:30下班,全天不停,快手柜員平均1.5分鐘一個客戶。計算機系統上線后,迅速發揮了巨大的作用。“剛上線時,做到全行日均2萬筆存取款業務,當時對計算機系統的預設是日均20萬筆的容量,高達十倍的冗余。2-3年打破冗余,增加主機,達到雙倍40萬筆。2年后,又打破。”基于計算機系統的應用,市聯社又在全國農信系統率先推出借記卡,2年后,借記卡突破100萬張。

上世紀90年代適時上線計算機系統,迎接爆棚的業務,正是看到了當時大量涌入深圳尋夢的年輕人所帶來的機遇,抓住了上世紀90年代深圳作為出口加工區定位的機遇。政府鼓勵社區建立產業園區,招商引資,發展勞動密集型產業。正如那部紅極一時的電視劇《外來妹》所描述,大批年輕的勞動力蜂擁而至,同時,衍生了一批生活配套服務,做小生意的人群也日益龐大,這些都是當時市聯社瞄準的零售客戶,第一代計算機系統的上線,成為做好金融服務的有力武器之一。

市聯社的網點主要分布在特區原關外,與當地社區股份公司有著你中有我,我中有你的緊密關系,憑借天然優勢,抓住時下機遇,支持“三來一補”(玩具,成衣,五金件等加工)產業,支持社區企業發展壯大,支持當時深圳經濟發展的重頭,為特區原關外地區的經濟發展做出了歷史性的貢獻。

也正是基于此,1999年,市聯社提出“零售銀行”的口號,董事長說:“抓住當下機遇,跟上時代快車。要看準自己腳下的土地。土地里長出什么花,我們就澆什么水。”這也是深圳地區首家提出該口號的金融機構,明確了自己的經營定位。

不忘初心

2005年以后,深圳農商行進入了現代企業管理下的高速發展期。

無論時代如何發展變遷,深圳農商行人始終不忘初心,圍繞早期的農村和社區主體,堅守服務社區居民、來深務工者和草根階層,一直將“成長于深圳本土,堅守服務本土社區”這顆初心牢牢捧在手心,成為社區居民、來深務工者、小微商戶的首選銀行和身邊的銀行。

繼1999年提出“零售銀行”定位后,2005年又加上“社區”兩個字。再一次明確了“扎根社區服務社區”是深圳農商行不變的宗旨。這里有最熟悉的基層企業,有最熟悉的鄰里鄉親,凝練出了深圳農商行的“草根銀行”情結。

在特區原關外還沒有銀行的時期,原市聯社一百多家網點是原關外居民金融服務的主力軍。將網點開到社區,把ATM機布設在工業園區,同時加大人力投入多開人工窗口,極大地緩解了客戶特別是來深務工者在銀行辦業務的排隊問題。時下,面對深圳東部偏遠地區金融需求不旺盛的情境,很多銀行的營業網點逐步撤離,深圳農商行仍然堅守當地,不撤網點,目前在大鵬新區仍設有13家網點。有社區的地方就有深圳農商行,有工廠的地方就有深圳農商行的ATM機,“深圳人自己的本土銀行”的形象早已深入人心。

在商業銀行蜂擁爭奪高端客戶時,深圳農商行仍然堅守和提升對來深建設者的金融服務,讓他們也同樣享有便利、快捷的現代金融服務。為解決來深務工人員經常往老家農信社匯生活費而要在網點排長隊的問題,深圳農商行利用農信銀的清算優勢,2013年,在網上銀行和手機銀行上線了“農信快存”業務,來深建設者往老家農信社匯款不用再填單排隊,不僅一秒到賬,而且免收手續費。

這些也正是深圳農商行的特殊性所在。它生于斯長于斯,并且生得久長得好。

積極傳導誠信誠懇的文化,也是深圳農商行服務本土的自信和底氣所在。在金融產品日益豐富,金融創新層出不窮的今天,深圳農商行依然堅守自我,審慎經營,“要想著客戶,要對得起客戶多年的信任,不能讓客戶受到損失,這是我們職責所在,既是長久的經營之道,也是對金融本源的守護,更是以推己及人之心維系的關系。”

秉承初心,奉行穩健經營、質量優先,不求一時回報,不盲目追求發展速度和規模,協調發展,追求效益,是深圳農商行不變的經營之道。董事長談到,“我們很看重資本回報率和資產回報率這兩個反應效益的指標。看重股東的回報,看重股東關系,3萬多名自然人和200多家社區股份公司既是股東又是客戶。我們要對他們負責,要走可持續發展之路,不冒進也不停滯,要穩穩地發展。”2005年改制至今,深圳農商行資產規模年平均增長10-15%左右,資產質量保持平穩。

同時,深圳農商行搭建了現代化的公司治理架構,成熟健全的管理體系。股東會選舉產生了董事會、監事會,董事會任命了經營班子,企業法人治理的邊界逐漸清晰,董事會負責戰略規劃,負責銀行發展方向重大決策的把握,經營班子負責執行,把董事會的要求、目標分解下來,推動落實。值得一提的是,由于其純民營股份,沒有國有資本,由眾多分散小股東構成的特質,公司治理以平衡和民主為原則,無論大小都充分尊重股東們的權利,充分發揮股東對銀行的經營管理治理的權利。通過定期舉辦董事及股東的培訓班,讓他們更有參與感,提升主人翁意識。決策民主、流程規范,權力受到制衡、風險得到控制,形成了良性的治理機制。

未來的高度:朝氣蓬勃共襄盛世,奮進新時代。

扎根本土

從最初的支持農村經濟,到80年代初“三來一補”等加工企業,到90年代及本世紀初全力配合深圳市的制造業等第二產業的發展,到近十年來跟隨深圳市產業升級的步伐,又旗幟鮮明地提出了發展科技金融。深圳農商行始終緊跟深圳發展步伐,以誠信服務為本,堅持服務實體經濟,以現代化的企業治理、創新型思維和良好的風控能力,成長為一家經營穩健、客戶信賴、股東滿意,既具有濃厚的深圳特色、又具備出眾的金融運營能力的現代化商業銀行。如同深圳這座城市用40年創造的奇跡,闖、創、干都是改革開放帶來的智慧與機遇。

零售業務,是各大銀行眼中的香餑餑,但是,零售銀行面對的是廣大市民、個人群體,需求不一、瑣碎繁雜,業務拓展難度較大。深圳農商行卻在深圳特區建設前前后后的經濟浪潮中,歷經數十年,初心不改,始終堅持服務草根和中小微客戶。

幾組數據,可以看出深圳農商行的用心:體量不大,總資產不到3000億元,但是在深圳地區擁有200家營業網點,居深圳銀行業前列;柜臺窗口超過1000個,實現深圳街道全覆蓋;積極布設智能柜臺、智慧銀行和輕型網點,提高金融服務的便利和效率,目前已在189家網點布設563臺智能柜臺。

堅持“社區零售銀行”定位,零售業務基礎不斷夯實,零售客群增長快速,個人活躍客戶超500萬,儲蓄存款占深圳市場份額近11%。

自2015年推出信用卡以來,信用卡種類、卡功能不斷豐富完善,截至10月末,發卡量超20萬張,激活率達85%,高于市場同業平均水平。

扎根本土,服務社區,還意味著要與地方經濟共同面對轉型的挑戰。近年來,深圳農商行瞄準新興產業的發展,為新興產業定制金融服務,特別是科技型企業的金融服務。深圳農商行提出了“3年2000戶200億授信額度”服務科技型企業的戰略目標,依托深圳市和各區科創局等政府平臺,以周到的金融服務方案,服務科創企業,贏得科技型企業的認同。截至10月末,科技型企業貸款戶數1624戶,貸款余額141.10億元,占全行對公貸款的15%。

隨著時代的發展,特區原關外的社區開始逐步升級改造,社區是深圳農商行的“大本營”,所以要更加積極地參與到社區改造、城市更新的“戰場”上去,社區在改造的過程中會產生很多新的金融需求,要做符合新時代要求的綜合金融服務供應商。

普惠金融也是深圳農商行的特色之一。2009年深圳農商行成立小微金融部,開始探索小微企業金融服務,是同業中著手較早的銀行。為進一步拓寬小微企業的服務廣度和深度,2018年10月,小微金融部升級為“普惠金融部”,在互聯網時代,運用現代新技術,夯實傳統優勢,拓寬普惠面,關注小微企業發展,關注個人成長,把普惠做成一個品牌。

行長表示,將繼續“守社區、拓零售、做中小,堅持走普惠金融之路”,新增網點則以小型化、智能化為方向,為深圳24萬公司客戶和1800萬個人客戶提供全方位、綜合化的金融服務。

穩健發展

雖然面對的是大量草根客戶,深圳農商行提供的服務水準卻絲毫沒有降低。秘訣之一就是“科技立行”,創新服務,緊跟時代的趨勢,保持金融服務的高效,早在2012年,深圳農商行上線的新一代核心業務系統曾榮獲“深圳市金融創新獎一等獎”。“市民或企業不會因為你是農商行而降低自己的需求標準,我們也從不因為自己是農商行而降低對自己的要求和服務的標準。”行長表示,深圳農商行雖為區域性中小銀行,但多年來的發展一直對標同業的先進銀行,朝著科技先進型銀行邁進。深圳農商行一直將科技作為業務引領和核心動力,對于核心系統大量投入,不落伍不掉隊,不降低技術要求,手機銀行等在農商行系統一直處于行業領先地位。

目前,在深圳農商行的人力資源中,IT人才占全部員工的7%,對高素質的科技人才敞開大門。近年來大力發展線上業務,包括手機銀行APP、微信小程序及微信公眾平臺,相繼推出了AR銀行、人臉識別、云證書及各類線上信貸產品,實現了主流三方支付渠道的全覆蓋,提升了客戶使用體驗。據中國電子銀行網8月最新數據顯示,深圳農商行手機端在10家應用市場下載量超1600萬次,居農商行前列。

行長表示,科技的進步把柜員從繁瑣的服務中解放出來,有更多精力滿足客戶的個性化需求,提升客戶的服務體驗,銀行也可以集中精力做“做差異化發展的價值銀行”,寧愿犧牲規模,也要保證質量,為客戶提供有溫情的高效服務。

40年很長,多少精彩樂章都在歷史的過往里余音繞梁。40年很短,有如白駒過隙,轉瞬進入新時代。時代的浪潮不斷向前,面對未來,需要迎著潮水的方向,搏擊潮頭,讓時代變得生動,讓自己變得不凡。

不貪大求快、無高強度的壓力、無倍增計劃,這讓深圳農商行看起來像個“另類”,但卻獲得了許多經濟學家、業內人士的好評。合規發展、穩健經營是深圳農商行傳承多年的企業文化,從高管層到基層員工,自上而下培養了深厚的合規根基和合規意識。

深圳農商行有關負責人表示,在風險防控方面,充分發揮合規的三道防線功能,主動開展合規檢查,加強員工合規意識和知識的培訓。在業務發展中堅持“合規第一,風險第二,效益第三”的理念,不追求一時的發展,而是拉長看業績,堅持可持續發展戰略,努力實現打造“百年老店”的目標。“我們的發展不求一時回報,而是追求以良好持久的金融服務贏得客戶、社區和來深務工者的認同。”

從2005年改制成立至2017年,深圳農商行總資產增長了6倍,凈資產增長逾10倍,年均凈資產回報率達20%以上,實現了名副其實的穩健發展。

在企業文化方面,建立了成熟健全的人才培養、晉升和管理機制,培育良好的企業文化和員工關懷氛圍;以容錯機制,鼓勵激勵員工積極向上,不斷調動員工的積極性,并以良好的企業文化、福利待遇和員工關懷,提高員工的歸屬感和滿意度。

讓“客戶滿意、股東滿意、員工滿意、監管滿意、社會滿意”,深圳農商行以行動詮釋了如何實現“五個滿意”,數十年如一日地砥礪奮進,為深圳建設現代化國際化創新型城市譜寫了美麗華章。未來,深圳農村商業銀行帶著本土基因與深圳自信,迎潮而上,奔向下一個40年,60年,100年,不愧美好時代!